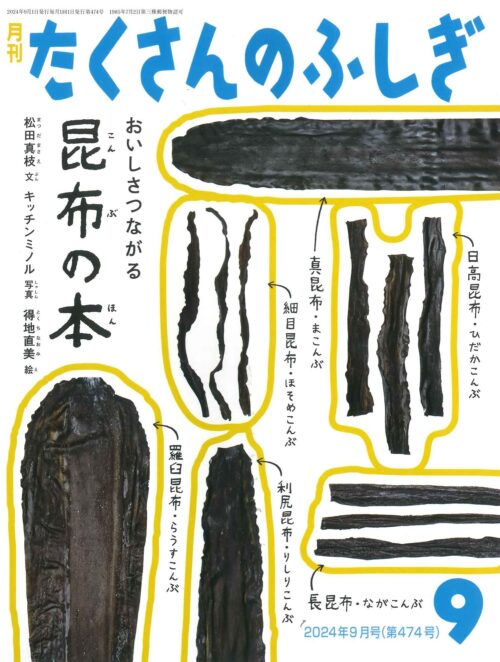

「おいしさつながる昆布の本」ができるまで

2024年夏、福音館書店の小学校3年生以上向けの月刊誌「たくさんのふしぎ」の9月号「おいしさつながる昆布の本」が、3年の月日をかけて発刊されました。

この本のもともとのきっかけは昆布大使になったことだと思います。

わたしは地元ではあって当たり前すぎた昆布に興味を持ち、しっかり勉強したくて、2016年の昆布大使募集に申し込みました。総会で出会った昆布屋さんたちのお話の、なんと面白かったことか。

重い大きな「昆布大全」を風呂敷にくるんで会場にお持ちくださった小林昆布さん。生産地視察をきっかけにして、色々な質問に答えてくださった西昆さんや、泉利昆布さんを見学させていただいたこと、戎橋をぐら屋 小倉屋さんでの熟練の職人さんの仕事の見学、雑誌dancyu web の撮影で吹田商店さんにお世話になったことなどを経て、北海道が世界に誇る昆布を広めるひとりになりたいと、活動を続けていました。

ある時、北海道とのつながりがとりわけ深い富山県の、四十物昆布さんの倉庫での現会長の言葉に、わたしは深く感銘を受けました。会長は、羅臼昆布の15キロ箱に触れながら、「この生産者の昆布はすばらしいですよ。でもご家族だけでやってらっしゃって人手が足りなくて。一等級ではないですけれど、とてもいい昆布なんですよ」。優しい表情で語られるのを聞きながら、昆布屋さんたちとの交流の中で漠然と思っていたことが、自分の中で言葉になりました。

「生産地から本州に運ばれた昆布を大切に消費者に伝え、その土地の食文化の礎を支えてきたのは昆布屋だ。すばらしい。」

どうやったら、昆布の良さや人のつながりをカタチにして残せるのか、誰に伝えたいのか。

わたしの答えは、「こどもや若い人に伝える」ことでした。

「昆布の本」の始まりです。

思わぬご縁に恵まれて、福音館書店「たくさんのふしぎ」へ。執筆陣を見ると、わたしなんぞがと思わざるを得なかったのですが、このチャンス。逃してなるか!

はたして、文章への厳しさは天下一品。一時はこれは無理かもという気持ちになりました。

共著者と編集者の励ましに助けられながら、解決策をさぐり、ある作家のネットでの文章教室にたどり着きます。一番悩んだ冒頭の文章は、この教室で学んだことで生まれました。

わたしが絶対に書きたかったことに、天然昆布と養殖昆布の漁があります。以前、養殖は海にぶらさげているだけという言葉を聞いて、悲しく悔しく思ったことがありました。

違いや漁を知らないからだ、知れば両方をリスペクトできるのに、伝えなければと熱が入りました。

羅臼漁協様の完璧なサポートをいただき、昆布を伝えようというみんなの熱意で本ができあがりました。

2年目の終わりに、「2024年9月号で発刊決定です」と編集さんから連絡を受けたときには嬉しさよりも、「2024年ていつだっけ?」と思うほど、時間はバグっていました。

作者のことばには、昆布が直面する現状を書きました。こどもたちに昆布のおもしろさとおいしさ、そして大切さが伝わり、未来に残る本になることを心から望んでいます。

Category /